2005-11-26(土) [長年日記]

■ はやぶさ、サンプル採取成功

なんか呆けてしまって、日記の更新もする気が起きなかったよ。

「何らかの理由によって上昇に転じた」というのを読んで、「あぁ、またダメだったか……」と一瞬がっくりきたが、その時刻がタッチダウン予定時刻後だと気づき、「ひょっとして……」と気を取り直す。そしてL/Dに「成功!」の文字を見たときはもう、涙で前が見えなくなっていた。

JAXA/ISASのみなさんを、心の底から誇りに思う。そして、彼らの奮闘を余すとこなく伝えた松浦さん、あなたは現代ジャーナリストの鑑だ。それから忘れちゃいけない、大塚製薬大正製薬は世界一の製薬企業だ!(笑) あと、L/Dの英訳を投稿している「Rogue Engineer」って誰かと思ったら、福盛さんだったのか!(気づくのが遅い) これはYakumo Project始動の、格好のイベントになったねぇ。

身内褒めを承知で、かつ時代が違いすぎて比較するのがフェアでないのもわかっていて書くが、これってある意味、アポロ計画よりすごいんじゃないか。アポロは、トラブルが起きても臨機応変に対応できるとわかっている「賢い機械」である人間を月に送り込むという手法を選択し、それを実現するために莫大なヒト・モノ・カネをぶち込んだ。技術的なハードルはもちろん高かったが、それよりも巨大なプロジェクトを運営するために労力が割かれたように思う。

対してはやぶさは、月よりも大幅に遠くにある天体に、人間よりもはるかに劣る機械を、果てしなく少ない予算で派遣するために、可能な限りの知恵を絞った。つまり、アポロ計画がマネジメントの勝利だとすれば、はやぶさはエンジニアリングの勝利だ。エンジニアの端くれとしては、とうぜん後者を評価したい。それが、自分が拠出した税金でなされたとなれば、なおさらである。

■ グラコロ同盟2005(2)

諸君、ご苦労。その調子で頼む(おれはマクドの回し者か!)。

活動報告をわざわざ集めるのはWeb2.0的でないという指摘。まぁ別に、昨日のエントリをTrackBack先にしてくれてもいいんだけどさ、そういうことに手を煩わさせるのもなんだかイマイチじゃなかろうか。

以前指摘したように、はてなリングがタグを有効利用してくれれば絶好のプラットフォームになるんだが、いまだそういう改善はなされていない。よりいっそう手間を省くという観点から、こういうのはどうか……と思ったら、まだ一件も出てこねーや(笑)。

■ はやぶさ、サンプル採取成功(2)

うちは日経新聞なんだが、夕刊は一面トップだった。「おぉーっ」て感じ。他紙はよくわからんが、Web上のニュースだと、毎日新聞がいい記事書いてる。

いずれも、公式発表だけでなく、過去の取材を元に背景や意義を(きちんと理解した上で)フォローしている。毎日の「はやぶさ番」永山悦子記者はこんな人らしい。4時の記者会見でショボい質問してる他社(特にフジテレビとNHK)の不勉強ぶりとは明らかな違いがあるよな。このまま科学環境部で、いい記事書き続けて欲しいですな。

さて、そのはやぶさ、スラスターにトラブルを抱えたままセーフモード入り。たぶん、きっと復活してくれると信じているが、せっかく臼田が可視の間しか働けないのだから、運用チームには今のうちにきちんと休んでおいて欲しいなぁ。

蛇足

第二回タッチダウン前後に「臼田詣で」をしてきた人たち。

2005-11-25(金) [長年日記]

■ グラコロ同盟2005

諸君、今年は私の分まで食べて…くれ…たま…え…(がくっ)。

諸君、今年は私の分まで食べて…くれ…たま…え…(がくっ)。

#食事制限が解けてないので、たべられないのであった。あーっ、死ぬほどくやしい(←だったら死ぬ気で食え)。

2007年追記

2007年のグラコロ同盟はこちら!!

◆ TrackBack [http://diary.birdie-brain.jp/?date=20051128#p01 birdie-bra..]

◆ TrackBack [http://ohsaru.sakura.ne.jp/diary/?date=20051129#p03 [サ]サル並..]

◆ TrackBack [http://ksaa.jp/blog/sg/20051211.html#p02 kysg::Log グラコロ同盟?..]

◆ who [隊長!本年のミッション完了を報告します! 撃墜数16であります! WEB2.0的でない報告失礼しました!]

◆ ただただし [16って(笑)。 来年は私も食べられるよう、祈ってください >同盟各員]

◆ 愛 [食べたことはないけどおいしそう]

2005-11-24(木) [長年日記]

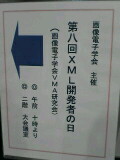

■ 第八回XML開発者の日

なんかさー、見知った顔ばっかりなんだが。特にWikiばなとかぶってる。もちろんRubyな人たちもたくさん。高橋会長は、会社の名前をしょって出てくるときはスーツなんだな。

なんかさー、見知った顔ばっかりなんだが。特にWikiばなとかぶってる。もちろんRubyな人たちもたくさん。高橋会長は、会社の名前をしょって出てくるときはスーツなんだな。

タイミングがつかめずに質問できなかったことを書いておこう。半可通なのできっと何かが間違ってるに違いないのだが。

今回、テーマが「REST」だったわけだが(だから参加したんだが)、「RESTはクライアントの実装者にとって福音」みたいな表現が何度もなされていて、「ホントかよ!?」と思った。もしかすると、おれの知らない画期的な開発ツールがあるのかも知れないが、RESTなサービスのクライアントは、human readableなAPI仕様書を見ながら、手作業でクエリを組み立てるような、前時代的な作業の積み重ねなんだよね? SOAPなWebサービスみたいに、WSDLを食わせればメソッドからデータ構造まで一発で自動生成されるわけじゃないよね? なんでそれが「福音」なの?

「RESTアーキテクチャ」には基本的に賛成だ。下位レイヤーはシンプルに越したことはない。水面下で何が行われているのかを理解できるということは、エンジニアの精神衛生にもたいへんよろしい。しかしそれは、開発環境をも何年分も巻き戻していいというものではあるまい。例えばAmazonのWebサービスを使うにしても、ちょっと遊ぶくらいならブラウザのアドレス欄に手書きでRESTなクエリを入力するけど、フルスペックのAPIを駆使しようと思ったら素直にSOAP4RでWSDLを使うっしょ。

「RESTなWebサービス」は、現状のWebサービスが実現している機能に追いつくために、することが山ほど残っているはずだ。上に書いたようなWSDL相当のものはぜったいに欲しいし、パネルディスカッションの最後に出た「10年間変わらないURI」を実現するためのUDDIに代わるものだって必要だろう。そのあたりの話が今日は聞けなかったのが残念かな。

■  ブログ 世界を変える個人メディア(ダン・ギルモア)

ブログ 世界を変える個人メディア(ダン・ギルモア)

おれの中で、ダン・ギルモアは「人の講演の最中にメールチェックをする注意力散漫な男」としてあまり評価は高くないのだが、それを抜きにしても、書こうと思えば誰にでも書けた本だと思う。挿入されたエピソードの数々はほとんど日本国内の事例に置き換えられるから、日本人が書いても違和感はないだろう。特に日本には(9.11はなかったが)2ちゃんねるがあるわけで、より刺激的な事例には事欠かない。

だが、実際にこの傑作(傑作には違いないと思う)をモノにしたのはギルモアである。この違いはおそらく、「熱意」のようなものではないか。これからのジャーナリストは、資格の有無や所属組織は関係なく、熱意の有無だけで一般人と区別されるような気がする。そして、熱意のある人だけが、この革命をドライブしていくのだろう。

本書の中で、これからのジャーナリズムにまず必要なのは誠意であるみたいな表現がよく出てくるのだが、だとするとこの邦題は誠意に欠けていると言わざるを得ない。本書に出てくる「ブログ」はあくまで市民のパワーを拡大するツールのone of themに過ぎないのに、まるで本書がブログに関する本であるかのような誘導をするのは、あまりにマーケティング主導すぎないか。

確かに、本書の主要なターゲットは、まだインターネットのパワーに気づいていない人たちだろう。すでにそのパワーに気づいている人にとっては目新しいことはほとんど書かれていないし。だからといって、そういう人たちの目にとまるように、本題から遠く離れたタイトルを付けるのはどうかと思うのだが。

そう言えば、原書はCCの元で公開されているんだが、邦訳は公開されてないのかな。asahi.comを探したけど、見つからなかった。もし非公開だとしたら、やはりこの本を訳す媒体としては失格じゃないかね。

◆ スギヤマ [はやぶさくんとJAXA/ISASのみなさんに感動しました。 ProjectXは今年で終わりですが、NHKには2時間く..]

◆ takamo0 [こんにちは。臼田詣での日記が捕捉されてまして驚きました。 ただただしさんの日記見なかったら行こうと思わなかったので、..]

◆ 亀どん [たださん、はじめまして。自分もたださんの日記を拝見して臼田詣でを行ったうちの一人です。 さきほど書いたばかりのエント..]

◆ こ〜りん [NHK クローズアップ現代 11月30日(水)放送予定 国産探査機「はやぶさ」 世界初のタッチダウンに成功(仮題..]

◆ TrackBack [http://news.local-group.jp/editor/?date=20051129#p03 この街の空..]