2005-08-31(水) [長年日記]

■ FEEDBRINGERは画面の使い方が富豪

FEEDBRINGERのUIが予告(?)からかなりの短期間で変更されたわけだが、Web上の評価を読んでいると、賛否両論あるようだ。

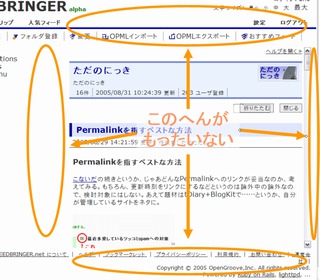

フレーム化(実際はフレームじゃないんだけど)によって、左側のリスト(以降「サイドバー」と呼ぶ)が見えなくなっちゃうことがなくなったのは良い。これは要望どおり。ただ、画面の使い方がもったいないというか、富豪というか。肝心の本文領域を狭くしすぎているので、一覧性がガクっと落ちてしまっている。ここは改善の余地があるんじゃないか。

具体的にどこがもったいないかを図示してみた。デザイン上やむを得ない部分もあるが、デザインよりも「どんなサービスを提供しているのか」を真剣に考えて優先付けを変えるべきだろう。せっかくいいサービスなのにもったいない。

具体的にどこがもったいないかを図示してみた。デザイン上やむを得ない部分もあるが、デザインよりも「どんなサービスを提供しているのか」を真剣に考えて優先付けを変えるべきだろう。せっかくいいサービスなのにもったいない。

まず、上のバナーとメニューの領域が広すぎる。特にメニューは、以前はサイドバーにあったものをわざわざ邪魔な位置に移動してしまった。この領域は以前のデザインではスクロールすると消えてくれた領域だが、現在のレイアウトではずっとこの位置に留まったままなので、永遠に邪魔である。画面下側の領域も同様。スクロールとともに消えてくれるよう、右か左に固めたほうがいい(このあたり、デザイン面でBloglinesに学ぶべきところは多い)。というか、そもそもこれらのメニュー項目は使用頻度がとても低いのに威張りすぎである。

画面右端には、謎の空白領域があってこれも無駄。IEでもFirefoxでも出るんだけど、なんだろう、これ。スクロールバーの亡霊?

あとは、サイドバーの幅が広すぎて、図のように広大な空白地帯ができてしまっている。FEEDBRINGERがどれくらいの大きさのウィンドウを想定してデザインされているのかわからないが、これも非常にもったいない空間である。おまけに固定幅だし。

2005-08-30(火) [長年日記]

■ 投げ銭をもらう

昨日の記事で、初めてはてな投げ銭をもらった(ありがとうございます)。被ブックマーク数もそこそこだし、みんなメタウェブログ話が好きだよなぁ。おれは嫌いなんだけどなぁ(笑)。

それはそれとして、はてなダイアリー以外の場所で投げ銭に対応しているサイトは、対応している旨をちゃんと表明しておかないと不親切(?)だと思った。どっかにバナーとかないんだろうか。……と思ってググったら、はてなアイデアに提案があった。が、20日ほど放置状態。提案してる暇があったら作っちまえばいいような気もするが。

追記

というわけで、うんとシンプルなヤツを作ってみた。コピーフリー。

というわけで、うんとシンプルなヤツを作ってみた。コピーフリー。

■ LLDN: Rabbitサーバ

kouさんはこんな風に嘆いているが:

irbでRabbitサーバ(というかRabbit本体それ自身!)と直接対話しているのがすんごーーーいカッコいい!と思うんですけど,結局誰にも伝わらなかったみたいでしたね

いやいや、あれはよかったでしょー。そもそもirbからdRubyサーバをいじるというのは王子本でも採用されてる正統派スタイル。Rubyistには十分に伝わったと思われる(他言語ユーザにはぜんぜん伝わらなかったかも知れない[笑])。

あれができるってことは、スケジューラを組んで自動プレゼンとかできるわけだよねぇ。プレゼン時点での最新データをネットから取ってきて動的に埋め込んだりしてさ。で、聴衆のPCからRabbitサーバがハックされて、プレゼン中に変な言葉が挿入されたり。夢が広がりますなぁ(夢?)。

蛇足: そう言えば、花園神社でこま犬を撮影していた時、変な人を見るような目つきで遠巻きに歩み去っていった人影は、kouさんだったような記憶があるのだが。いや、たしかに変かも知れんけど!

■ 大戸屋新横浜店

9月9日から9月15日まで店内改装のため休業。がーん、昼はどうしたら……。

2005-08-29(月) [長年日記]

■ R1納車(2)

昨日、ちょっと走ってみたけど、まぁなんだ、軽というのはカブと一緒だな。

エンジンが非力だから、スタート時は意識的にアクセル多めに開ける必要があるし、どんなアクションを起こすにしても早め早めに始めないといけない。原付で公道を走るのと同じテクニックが要求されるわけだ。そう考えれば乗りなれてると言えなくもない。

そう言えば、我が家もついにカーナビを導入したのだ。たいして遠出もしないので過剰装備と言えなくもないが、道に迷う心配がなくなればもっと遠出するようになるかもね。

で、試用してみると音声認識の精度がかなり高くて、エンロールもなしでたいしたもんだと思った。もっとも、使い込んでみるとシーンによって聞き取れる単語がかなり絞られていることがわかってきて、なんだ、モードレスじゃないのかぁ、と勝手にガッカリ。

それにしても、カーナビのUIのひどさは相変わらずなので、使いこなすにはマニュアルの熟読が必須だなぁ。マニュアルの厚さが、ケータイのそれとほぼ同じなんだよ。かったるい。

■  バースト・ゾーン―爆裂地区(吉村 萬壱)

バースト・ゾーン―爆裂地区(吉村 萬壱)

SFマガジンの書評からよさげなのを読んでみる月間(といってもこれで終わり)。

たっぷり人が死んで、しかもグロい描写ばかりなのでとても万人にはオススメできないが、おれはそういうのが割とへっちゃらなので、かなり楽しめた。

最初、テロリストの愛称(?)として「テロリン」はねぇだろ、と思ったが、これも狙ってのことなのかもしれない。悪意に満ちた世界を戯画化する装置としてうまく働いている。ストーリーも設定も無茶苦茶だけど(もちろんこれも計算ずくだろう)、勢いでぐいぐい読ませる。特に大陸に舞台を移してからは、謎解きと新たな謎が入れ替わり立ち代り提示されて飽きさせない。

そして、まったく救いのないエンディング。不愉快極まりないけど、読書体験としては楽しいという、なんとも言えない後味が残るのであった。ホントに芥川賞作家なの、この人?(←芥川賞は面白くないという偏見アリ)

■ Permalinkを指すベストな方法

こないだの続きというか、じゃあどんなPermalinkへのリンクが妥当なのか、考えてみる。もちろん、更新時刻をリンクにするなどというのは論外中の論外なので、検討対象にはしない。あえて題材はtDiary+BlogKitで……というか、自分が管理しているサイトをネタに。

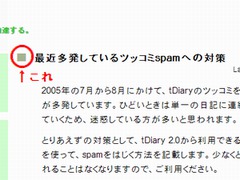

BlogKitを素直に適用すると以前のtDiary.orgのようになる。これは、Web日記文化を背景に持つ人に対しては段落アンカーと同様の見た目なので、十分にアピールする。が、そんな人は決して多数ではないので、この表現も決してほめられたものではない。ただ位置的に、この記事を代表する要素であるタイトルの横についているという点は評価できる。

BlogKitを素直に適用すると以前のtDiary.orgのようになる。これは、Web日記文化を背景に持つ人に対しては段落アンカーと同様の見た目なので、十分にアピールする。が、そんな人は決して多数ではないので、この表現も決してほめられたものではない。ただ位置的に、この記事を代表する要素であるタイトルの横についているという点は評価できる。

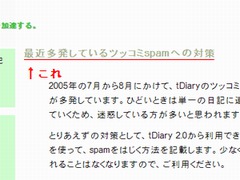

より直感的には、タイトル全体をリンクにする手法がある。www.ruby-lang.orgをtDiaryに移行するときにこの方法が議論されたが、当時は実装上の都合で見送られた経緯がある。現在は、最近追加されたtitle_procプラグインによってこのようなリンクを生成することができるようになった。段落アンカーもどきよりはわかりやすい。

より直感的には、タイトル全体をリンクにする手法がある。www.ruby-lang.orgをtDiaryに移行するときにこの方法が議論されたが、当時は実装上の都合で見送られた経緯がある。現在は、最近追加されたtitle_procプラグインによってこのようなリンクを生成することができるようになった。段落アンカーもどきよりはわかりやすい。

ただし弱点もあって、タイトルに別のリンクを含めることができなくなった。これは運用でカバーするしかない。また、タイトルのリンクがPermalinkを表現しうるかという点については、疑問も残る。記事タイトルの一覧であればそのものがリンクになっていることは十分予測できるが、記事全文が複数並んでいる場合にもそれが敷衍できるかは微妙なところである。

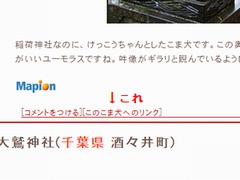

いっそ「ここにそれがあるぞ」と明確に主張する方法がある。こま犬ライブラリはタイトルにリンクを含むので上の方法が使えず、やはりプラグインでページ下部にこのようなリンクを設けてある。読者層を考えてあえてPermalinkという語は使っていない。「投稿時刻」を変更してこの手法を使っているウェブログは少なくない。これはこれでわかりやすいが、タイトルのような重要な要素から離れているため、やはりウロウロと探さなくては見つからない恐れがある。

いっそ「ここにそれがあるぞ」と明確に主張する方法がある。こま犬ライブラリはタイトルにリンクを含むので上の方法が使えず、やはりプラグインでページ下部にこのようなリンクを設けてある。読者層を考えてあえてPermalinkという語は使っていない。「投稿時刻」を変更してこの手法を使っているウェブログは少なくない。これはこれでわかりやすいが、タイトルのような重要な要素から離れているため、やはりウロウロと探さなくては見つからない恐れがある。

では、探さなくても良い場所に、そのものスバリのリンクを設ける方法。一時的にtDiary.orgに適用してみた。タイトルの直後に「Permalink」の文字とともにリンクを生成した。これは間違えようがないし、直感的で、探し回る必要もない。ただ、ちょっとダサいかも。

では、探さなくても良い場所に、そのものスバリのリンクを設ける方法。一時的にtDiary.orgに適用してみた。タイトルの直後に「Permalink」の文字とともにリンクを生成した。これは間違えようがないし、直感的で、探し回る必要もない。ただ、ちょっとダサいかも。

デザイン面からは2番目、ユーザビリティ的には4番目が良さそうに見えるが、これが決定版かというとそうでもない。さまざまなサイトが好き勝手なことをしている以上、読者がそのつど探し回らなくてはならないことに変わりはないからだ。

で、目をセマンティック方面に向けると、そんな問題はとっくに解決してると気づいて、脱力してしまうのである。RSSアグリゲータでは、個々のサイトの違いなど完全に吸収されてしまい、間違えようのないリンクを生成してくれる(画面はFEEDBRINGER)。

で、目をセマンティック方面に向けると、そんな問題はとっくに解決してると気づいて、脱力してしまうのである。RSSアグリゲータでは、個々のサイトの違いなど完全に吸収されてしまい、間違えようのないリンクを生成してくれる(画面はFEEDBRINGER)。

というわけで、はやくSemantic Webの世界が実現しないかねぇ……というのが結論ですかね(えっ?)。

Before...

◆ otsune [>林家ペーパー 高度なボケツッコミだ]

◆ ただただし [ボケツッコミは置いておくとしても、変人扱いされているのは確かなようだな…… #もちろんこま犬watcherは、他の参..]

◆ kou [すいませんでした. はしゃぎすぎました...]

◆ ただただし [えーと、冗談だとわかっているので、気にしないで下さい:-)]

◆ 咳 [かっこいいよね。Smalltalkな人には永続的なImageをWorkspaceから操作する様子を連想していただきた..]

◆ kou [あ,Ringしてませんでした. なんか,RingするよりだったらRindaした方が面白いような気がするんですけど,パ..]